近日,国际知名光学期刊Optics Letters(中科院二区Top,IF=3.6)和Optics Express(中科院二区Top,IF=3.2)上发表了电子工程学院“微纳光电子技术科研团队”的最新研究成果Direction-switchable transverse optical torque on a dipolar phase-change nanoparticle以及Interception force assisted optical pulling of a dipole nanoparticle in a single plane wave。论文的第一作者分别是研究生丁萍和鲁良晨同学,陈华金教授和郑红霞博士为论文的共同通讯作者,3522vip浦京集团官网为第一单位。

当光照射到物体上,可以和物体交换动量和角动量,由此引起的力学效应被称为光力和光力矩。光学操控技术利用激光光场作用于微小物体的光力和/或光力矩实现对微小物体的捕获、筛选、传输或转动等各种无接触操控,已经被广泛应用于生物、医学、物理和化学等领域。该技术的开创者Arthur Ashkin凭借其做出的突出贡献而被授予2018年诺贝尔物理学奖。研究团队的两篇工作分别针对光力和光力矩展开研究。

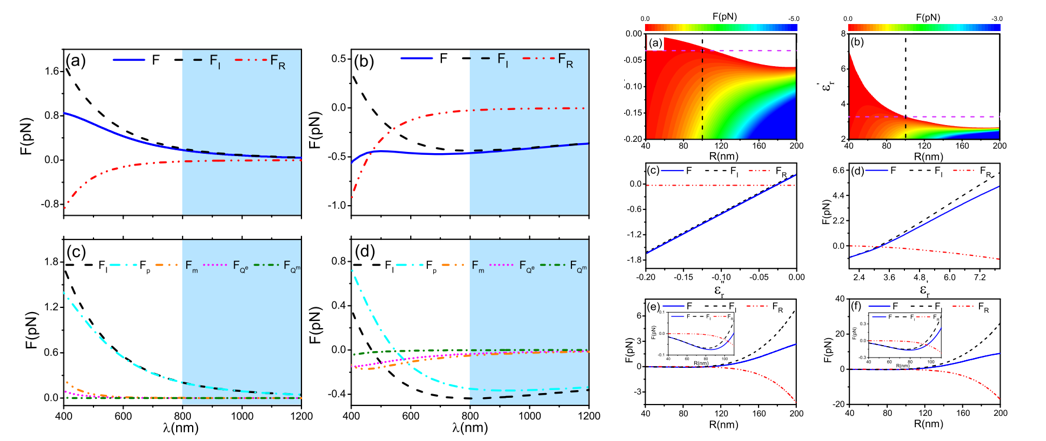

直觉上,光照射到微粒上时会对其作用光学推力而将其推离光源。2011年,科研人员首次报道了光学拉力能将微粒拉向光源方向这一反直觉的光操控现象。光学拉力被广泛地归因于微粒上多极子的同时激发而产生的回复力,因而在尺寸稍大的微粒上才易观测到。研究团队的文章Interception force assisted optical pulling of a dipole nanoparticle in a single plane wave推导了单个平面波光场下作用于任意尺寸和材料的球形粒子的光力解析表达式,发现在单个各向同性球形粒子引入适当的增益后,偶极小尺寸微粒受到的光学拉力是由入射力诱导,而在偶极范围内由多极子激发的回复力可以忽略不计。

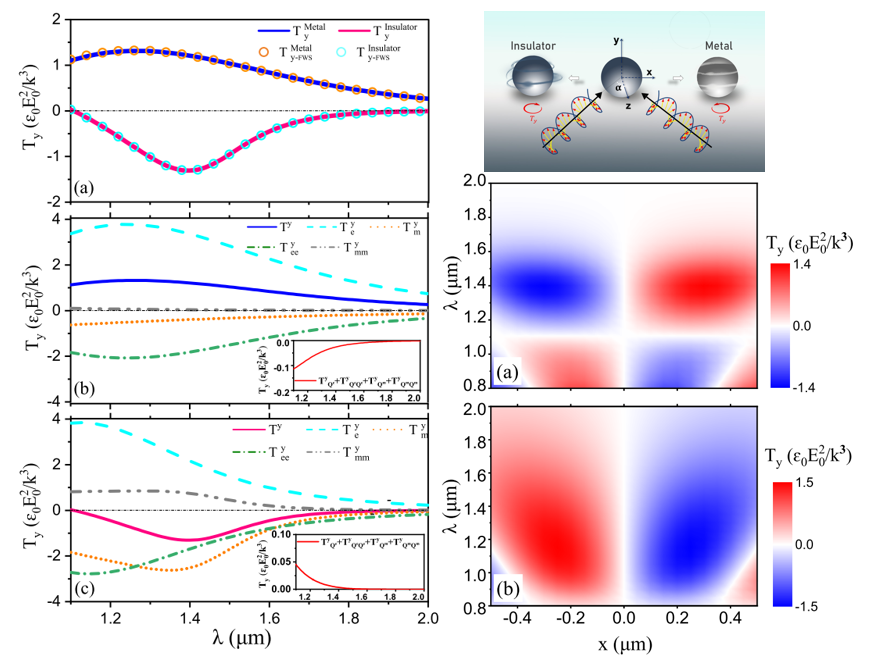

此外,研究团队的文章《Direction-switchable transverse optical torque on a dipolar phase-change nanoparticle》研究了光学拉力的角动量对应物——负光力矩。借助正、负光力矩在诱导微粒旋转方向上的双向性潜力,团队揭示了通过改变二氧化钒(VO2)纳米微粒的相变状态,可以实现正、负光力矩的灵活切换。通过对光力矩反转机制的分析,团队发现,粒子绝缘相中磁响应的显著激发是实现负向光力矩的关键,这为未来光学操控技术的发展提供了新的理论支撑。

上述研究工作得到了国家自然科学基金资助项目(12204117,12174076);广西自然科学基金项目(2021GXNSFDA196001,2024GXNSFBA010261,2023GXNSFFA026002);广西科技项目(AD23026117,AD22080042, AB21220052),复旦大学表面物理国家重点实验室开放项目(KF2022_15)的支持。

论文作者:

(1) Opt. Lett. 49(19), 5655-5658: 丁萍,陆孟龙,鲁良晨,文继权,龚雪,郑红霞*,陈华金*

(2) Opt. Express 32(18), 31344-31358:鲁良晨,文继权,陆孟龙,丁萍,刘金扬(本科生),郑红霞*,陈华金*

陈华金简介:博士、教授、博士生导师,广西杰出青年基金获得者。近年来主要从事光学操控、机器学习、智能感知与检测等方面的研究工作。主持包括国家自然科学基金项目3项、广西自然科学基金项目3项、省部级教改项目3项等各类教学和科研项目10多项。在Phys. Rev. Lett.、ACS Nano、Nanophotonics等国际学术权威期刊上发表SCI学术论文近50篇,以第一作者或通讯作者身份发表30余篇,其中以广西本地机构为第一完成单位在物理领域国际顶级期刊《Physical Review Letters》上发表首篇封面论文。申请国家发明和实用新型专利共18项,获得授权12项。连续指导三届硕士研究生均被南开大学、东南大学等“双一流”高校录取为博士研究生;指导学生主持省部级以上创新项目10多项,参加省部级以上竞赛获奖20多项。

郑红霞简介:博士、硕士生导师、柳州市高层次专业人才,3522vip浦京集团官网“3331高层次人才计划”优秀青年学者。近年来主要从事光操控理论、机器学习方面的研究工作,主持及参与各级科研项目近10项,其中主持国家自然科学基金青年项目1项、省部级科技项目2项、国家重点实验室开放课题1项。以第一作者或通讯作者发表SCI二区以上论文10多篇。曾荣获2023年度广西光学学会科学技术进步一等奖。

论文链接:https://doi.org/10.1364/OL.532684

https://doi.org/10.1364/OE.533355